L’alphabet ewondo est tiré de l’Alphabet général des langues camerounaises (AGLC). L’AGLC est un ensemble de règles orthographiques basé sur l’alphabet latin, mais enrichi de lettres supplémentaires, destiné à uniformiser l’écriture des langues camerounaises. Il provient de l’alphabet des langues bantoues de 1970. Il a été créé en 1978, édité par Maurice Tadadjeu et Étienne Sadembouo, testé pendant un an et adopté sous l’égide de l’université de Yaoundé et de la recherche scientifique (ONAREST), avec la participation des linguistes de SIL International. Il est publié à nouveau en 1984. L’Association nationale des commissions de langues camerounaises (ANACLAC) a adopté l’AGLC comme alphabet et son orthographe pour ses travaux en langues camerounaises.

La transcription de l’ewondo

L’ewondo est mis par écrit par deux modes de transcription qui sont: la transcription traditionnelle et la transcription moderne. En ce qui concerne la transcription traditionnelle ou l’orthographe traditionnelle (ǹnoôm otil), elle est très ancienne et populaire. Elle a été mise en œuvre par les premiers missionnaires catholiques. En observant l’écriture des différents auteurs, on constate qu’à l’intérieur d’un texte ou des textes, le système orthographique n’est pas uniforme, à l’instar des sons, donnant lieu à des difficultés au niveau de l’écriture et de la lecture.

Difficulté 1: Un son peu avoir plusieurs productions

Pour ce cas, prenons par exemple le son /ŋ/ que nous avons dans « mbëñ » (le bien) en position finale du mot. En dehors de [ñ], on peut avoir d’autres transcriptions: [ng], [ṅ].

Difficulté 2: Deux sons différents ont une même représentation

On le voit avec « nyëbë » (embellir) et « nyëbë » (la foi) où il n’y a aucune différence entre la consonne mi-nasale /ny/ du premier mot /nyəbə/ et la consonne nasale syllabique /ǹ/ du deuxième mot /ǹyəbə/.

Difficulté 3: Pas de distinction entre une voyelle longue et une voyelle brève

Nous avons par exemple la voyelle longue [aa] de « báám » (combien) qui ne sera pas différente de la voyelle brève [a] de « bám » (gronder) dans l’écriture traditionnelle.

Difficulté 4: La séparation non formelle des mots

Jean-Marie Essono soulève cette difficulté dans Langue et culture ewondo, 2012, p.14: «La séparation des mots demeure fantaisiste, voire capricieuse puisqu’elle s’effectue selon la volonté de l’auteur». Il prend comme exemple la phrase suivante: «kíŋ ébɛ̄ é ngáwé Óbə̄mə bân ǹgál» (pour deux témoignages différents, le francolin et sa femme furent tués). En d’autres termes, cette phrase signifie que toute contradiction entre deux témoins implique un mensonge. Jean-Marie Essono relève trois manières distinctes d’écrire ce proverbe. La première est de Léon Messi: «kiñ ébe éngáwo’ Obëmë ban nga», la deuxième est de Th. Tsala: «kin ébeé é ngáwoé Obémë ba ngal» et la troisième manière est celle de L. Manga: «kin ebè e nga woe Obemë ban ngal».

Difficulté 5: L’absence des tons

L’absence de la transcription tonale oblige le lecteur à lire le texte plusieurs fois pour retrouver le contexte adéquat afin d’avoir une précision des tons des mots. Également, la non-transcription du ton peut provoquer des contresens et des non-sens dans la langue. C’est face à cela que Prosper Abega, dans Tonologie de la langue ewondo, soutiendra que «l’ewondo sans les tons est une langue morte».

Jean-Marie Essono, dans Langue et culture ewondo, 2012, Pp.14-15, présente ces contresens et non-sens dans des discours de prêches: «Pour parler de l’ascension du Christ, un prêtre avait dit: «Yesús angakə́ á miǹkud etéde». (Jésus est entré dans des sacs) au lieu de «Yésus a ngákə̄ á míńkūd étēde» (Jésus est monté aux cieux). Dans la même lancée, il ajoute également que: «Après la résurrection du Christ, dit un autre ecclésiastique: «bapostél bə ngayə́m nyē á kíŋ» (les apôtres l’ont saisi au collet (étouffé)) au lieu de «bapôzətɛl bə́ ngáyəm nyé á kíŋ» (les apôtres le reconnurent à la voix)».

La transcription moderne ou l’orthographe moderne

Très peu répandue et préconisée par les linguistes camerounais, la transcription moderne (m̀kpámáŋ otil) qui s’efforce à compenser les difficultés relevées au niveau de l’orthographe traditionnelle, permet à tout un chacun, locuteur ou non, d’écrire et de lire la langue ewondo sans ambiguïté, d’éviter l’élision vocalique et la semi-vocalisation.

Principes généraux de la transcription moderne

Ces principes généraux régissent l’élaboration de l’alphabet ewondo et son utilisation à l’écrit ainsi que dans le langage parlé. L’alphabet ewondo (ǹsámbá bikangá yā ńkɔ̄bɔ̄ ewondo) constitue un ensemble de tons et de graphèmes (bikangá), recensés à partir du lexique de la langue. «Le graphème est une lettre (par ex. a, t, s, etc.) ou un groupe de lettres (par ex. ts, dz, etc.) représentant un seul son et faisant partie de l’alphabet d’une langue», Maurice Tadadjeu et Etienne Sadembouo, Alphabet général des langues camerounaises, Collections Propelca n°1, 1984, p. 3.

Les consonnes ewondo isolées sont prononcées [bə], [də], [fə], [mbə], [ntə]… et les voyelles ewondo isolées sont réalisées avec une voix basse [a], [ə], [i], [o]… L’écriture script est recommandée (kogolan, edudug) aux dépens de l’écriture cursive (kogolan, edudug).

L’écriture de l’ewondo respectera les signes graphiques habituellement utilisés dans les autres langues à l’instar des marques de ponctuation: le point (.), le point-virgule (;), les deux points (:), l’interrogation (?), l’exclamation (!), les guillemets (« »), les points de suspension (…)… La première lettre de chaque début de phrase, les noms de lieu, de personnes seront en majuscule. Le ton sera noté sur les majuscules.

Les tons de l’ewondo

Le ton est un signe qui précise la hauteur de la voix au moment où les syllabes des mots sont exécutées. C’est une marque qui permet de différencier les sens des mots qui peuvent être homographes mais qui ont des prononciations tonales différentes. La langue ewondo, étant une langue tonale, utilise cinq tons (haut, bas, moyen, montant, descendant) pour différencier les mots. Ces tons sont regroupés en deux types de tons: les tons simples et les tons complexes.

L’ewondo utilise le ton parce qu’il est crucial pour le sens du mot. Il permet de discriminer des homographes: «ebɑn (bientôt), ebɑ́n (le gage), ebɑ̌n (la rivalité) et ebɑ̂n (l’injustice)». Il y a aussi: «zɑm (le raphia), zɑ́m (le bon goût), zɑ̌m (la lèpre).

- Les tons simples

- Le ton haut

Il est noté [ ́ ] comme l’accent aigu et au moment de sa réalisation, la voix est haute. Par exemple: sílígí (la demande), sí (la terre).

- Le ton bas

Il est noté [ ̀ ] comme l’accent grave et au moment de sa réalisation, la voix est basse. Par exemple: tɑ̀d (gémir); òbɑ̀mɑ̀ (nom de personne).

Étant donné que le ton bas est fréquent dans la langue ewondo, par convention, il ne sera pas noté sur les voyelles à l’écrit pour éviter la saturation.

- Le ton moyen

Il est noté [ ̄ ] comme l’accent plat et au moment de sa réalisation, la voix est moyenne. Elle est inférieure à celle du ton haut, mais supérieure à celle du ton bas). Par exemple: nɑ́lɑ̄ (ainsi); ɑdī (manger).

- Les tons complexes

- Le ton montant

Encore appelé ton bas-haut, il est noté [ ̌ ] comme l’accent antiflexe. Au moment de sa réalisation, la voix est montante. Elle descend et se relève rapidement, sans interruption. Par exemple: zěn (le chemin), zǎm (la lèpre).

- Le ton descendant

Encore appelé ton haut- bas, il est noté [ ̂ ] comme l’accent circonflexe. Au moment de sa réalisation, la voix est descendante. Elle monte et descend rapidement, sans interruption. Par exemple: fâg (le peigne); dâg (le charbon).

Les graphèmes de l’ewondo

Un graphème est l’élément minimal de l’écrit qui permet de transcrire un phonème (son). Il peut être une lettre seule (ex: « e », « d ») ou un groupe de lettres (ex: « ui », « ng ») pour représenter un même son. La langue ewondo compte un grand nombre de graphèmes, et leur apprentissage est crucial pour la lecture, car il faut comprendre le lien entre les lettres écrites et les sons entendus.

Les voyelles

L’ewondo utilise trois types de voyelles: voyelles simples, voyelles longues et voyelles complexes.

- Les voyelles simples

On y retrouve dans la langue ewondo les voyelles brèves et les voyelles brèves spécifiques.

- Les voyelles brèves

/ɑ/ se réalise [a] comme en français dans les mots bas, ma. Par exemple: ɑbum (le ventre); tɑ́wolɑ (la serviette).

/e/ se réalise [é] comme en français dans le mot été, thé. Par exemple: ɑbé (le mal); elɔli (le canard); endélé (la toile).

À l’oral, /e/ peut se réaliser [i] en début de mot. Par exemple: [ikɑbilí] (le cheval) à l’oral mais « ekɑbilí » (le cheval) à l’écrit.

/i/ se réalise [i] comme en français dans le mot nid, mie. Cette voyelle ne se trouve jamais en début du mot à l’écrit. Par exemple: sí (la terre), díbi (l’obscurité), tísɔn (la ville).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [i] en début du mot, on transcrit toujours /e/ à l’écrit. Par exemple: [ilé] (l’arbre) à l’oral mais « elé » (l’arbre) à l’écrit.

/o/ se prononce [o] comme en français dans les mots dos, peau, saut. Par exemple: ongogé (hier), owondo (l’arachide).

À l’oral /o/ peut se réaliser [ou] en début du mot. Par exemple: [ulɑd] (la couture) à l’oral mais « olɑd » (la couture) à l’écrit.

/u/ se prononce [ou] comme en français dans les mots fou, doux. Cette voyelle n’apparaît jamais au début du mot. Par exemple: súlug (une variété de fourmi), etun (court).

- Les voyelles brèves spécifiques

/ə/ se réalise [eu] comme en français dans les mots je, vœu, feu. Cette voyelle ne se trouve jamais au début du mot. Par exemple: ezəzəg (sucré), bəbə (regarder).

/ɛ/ se réalise [è] comme en français dans le mot père, maire. Cette voyelle ne se trouve jamais au début du mot. Par exemple: ɑbɛ (la cuisse), olɛ́s (le riz).

/ɔ/ se prononce en français dans les mots fort, porc, dort. Cette voyelle n’apparaît jamais au début du mot. Par exemple: ebɔm (corossol), tɔbɔ (s’asseoir).

À l’oral, /ɔ/ se réalise en général [oa]. Par exemple: [sóɑ́] (venir de), [soɑm] (trouver) à l’oral mais « sɔ́ », « sɔm » à l’écrit.

À l’oral, /ɔ/ dans la syllabe initiale du mot, se réalise [oa]. Par exemple: [soɑli] (cacher) à l’oral mais « sɔli » à l’écrit.

À l’oral, /ɔ/ dans la syllabe finale du mot, se réalise [oa]. Par exemple: [etoɑm] (la palabre) à l’oral mais « etɔm » à l’écrit.

À l’oral, dans un mot ayant deux syllabes où apparaît /ɔ/, le /ɔ/ de la première syllabe peut se réaliser [oɑ] et le /ɔ/ de la deuxième syllabe se réalise [ɑ]. Par exemple: [toɑbɑ] (s’asseoir) à l’oral mais « tɔbɔ » à l’écrit.

À l’oral, dans un mot de trois syllabes où /ɔ/ apparaît dans les deux dernières, le /ɔ/ de la deuxième syllabe peut se réaliser [ou] et le /ɔ/ de la troisième syllabe se réalise [oɑ]. Par exemple: [ondoundoɑ] (l’aiguille) à l’oral mais « ondɔndɔ » à l’écrit.

À l’oral, dans un mot ayant quatre syllabes où /ɔ/ apparaît dans les trois dernières le /ɔ/ de la deuxième syllabe peut se réaliser [ou], le /ɔ/ de la troisième syllabe peut se réaliser [oɑ] et le /ɔ/ de la quatrième syllabe se réalise [ɑ]. Par exemple: [ebouboɑlɑ] (le saucisson de manioc) à l’oral mais « ebɔbɔlɔ » à l’écrit.

- Les voyelles longues

La voyelle longue est celle qui est réalisée par le redoublement d’une voyelle simple. L’ewondo utilise quelques couples de voyelles longues suivantes:

/ɑɑ/ : ndzɑɑg (le bois)

/ee/ : nee (faire passer)

/əə/ : eləəngɑ (l’entonnoir)

/ɛɛ/ : kɛ́ɛ́ (le pangolin)

/ii/ : dzii (piquer)

/oo/ : ewoongɑ (la jointure)

/ɔɔ/ : m̀bɔɔlɔ (le témoin)

/uu/ : duubɑn (se baptiser)

- Les voyelles complexes

La voyelle complexe est une voyelle longue constituée d’une suite de deux voyelles simples différentes. L’ewondo utilise quelques couples de voyelles complexes suivantes:

/ɑi/ : hɑ́ídɛn (le non-croyant)

/ɑu/ : pɑ́ulus (Paul)

/iɑ/ : bíɑ (la bière)

/ie/ : otítie (l’étoile)

/oɑ/ : ndóɑn (le feu)

/oe/ : bóe (faire coucher)

/ɔɑ/ : m̀bɔɑ́n (l’action)

/ɔi/ : ekɔ́i (la toux)

/uɑ/ : ɑsuɑ́n (l’arrivée)

/ui/ : ɑbuí (beaucoup)

- Les consonnes

- Les consonnes simples

- Les consonnes brèves

/b/: se prononce [b] comme en français dans le mot bonbon. Par exemple: bɑ́m (gronder), obɑm (l’épervier).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [p] en position finale du mot, on transcrit toujours /b/ à l’écrit. Par exemple: [kúp] (le poulet) à l’oral mais « kúb » à l’écrit.

/d/: se prononce [d] comme en français dans les mots dé, des. Par exemple: díbi (l’obscurité), bid (la lie).

À l’oral, /d/ peut se réaliser [r] en médiane du mot. Par exemple: [kɑ́rɑ́] (le crabe) à l’oral mais « kɑ́dɑ́ » à l’écrit.

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [t] en position finale du mot, on transcrit toujours /d/ à l’écrit. Par exemple: kut (frapper, cogner, toquer) à l’oral mais « kud » à l’écrit.

/f/: se prononce [f] comme en français dans les mots fois, fou. Par exemple: fufólo (la papaye), fɑ́m (l’homme).

/g/: se prononce [g] comme en français dans les mots goût, gai. Par exemple: gəlɑ́s (la glace), lúg (épouser), kogolo (rajouter).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [k] en position finale du mot, on transcrit toujours /g/ à l’écrit. Par exemple [ɑkɔk] (la pierre) à l’oral mais « ɑkɔ́g » à l’écrit.

/h/: se prononce comme en français dans les mots hache, haïr. Par exemple: hɑ́ídɛn (le païen), m̀hḿ (oui, d’accord).

/k/: se prononce [k] comme en français dans le mot kaki. Par exemple: kɑ́l (sa sœur), kəkɑ̂ (le cacao), zukúlu (l’école).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [k] en position finale du mot, on transcrit toujours /g/ à l’écrit. Par exemple: [ɑlɔ́k] (la pêche) à l’oral mais « ɑlɔ́g » à l’écrit.

/l/: se prononce [l] comme en français dans les mots la, les. Par exemple: léle (le vernis à ongles), fúlú (le comportement), nyɔ́l (le corps).

À l’oral, le son [l] peut être muet en finale de mot. Par exemple: [etú] (l’épaule) à l’oral mais « etúl » à l’écrit.

/m/: se prononce [m] comme en français dans les mots ma, momie. Par exemple: mod (l’homme), məmɑnɑ́ (la fin), ɑbum (le ventre).

/n/: se prononce [n] comme en français dans les mots noix, nu. Par exemple: nɑnɑ́ (ma mère), otɑn (le parapluie); onɔ̌n (l’oiseau).

/p/: se prononce [p] comme en français dans les mots pot, pas. Par exemple: pəpɑ́ (le papa), ɑlɑpɑ́gɑ (le lapin).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [p] en position finale du mot, on transcrit toujours /b/ à l’écrit: [ɑfə́p] (le papier) à l’oral mais « ɑfə́b » à l’écrit.

/r/: se prononce [r] comme en français dans les mots rat, rare. Par exemple: rɑdió (la radio), porofɛ́d (le prophète).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [r] lorsqu’il suit une voyelle en position médiane, on transcrit toujours /d/ à l’écrit: [tɑrɑ́] (mon père), [fɑrɑ] (le prêtre) à l’oral mais « tɑdɑ́ », « fɑdɑ » à l’écrit.

/s/: se prononce [s] comme en français dans les mots sa, ce. Par exemple: sɑl (opérer), ekɛ́s (fragile), osɔ́sɔ̄n (la fourmi).

/t/: se prononce [t] comme en français dans les mots ton, tes. Par exemple: tiŋ (broder), tə́tə́lə (droit).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [t] en position finale, on transcrit toujours /d/ à l’écrit. Par exemple: [etút] (la bosse) à l’oral mais « etúd » à l’écrit.

/v/: se prononce [v] comme en français dans les mots vue, vie. Par exemple: ɑvúmɑn (la parenté), vúg (l’épingle), ovəvɛs (léger).

À l’oral, [v] peut varier librement en [h] au début. Par exemple: [hé ?] (où ?) à l’oral mais « vé ? » à l’écrit À l’oral, [v] peut varier librement en [h] au milieu du mot. Par exemple: [ɑhə́p] (le froid) à l’oral mais « ɑvə́b » à l’écrit.

/w/: se prononce [ouə]. Par exemple: wé (le miel), táwola (la serviette), ǹwúwúb (le voleur).

/y/: se prononce comme en français dans les mots fille, feuille. Par exemple: yób (le ciel), biyə́yə̄m (le rêve).

/z/: se prononce [z] comme en français dans le mot zéro, zèbre. Par exemple: zəg (l’ananas), ezəzəg (sucré), eyəgəz (le menton).

- Les consonnes brèves spécifiques

/m̀/: il est marqué d’un ton et se réalise [un] (chiffre 1). Cette consonne forme à elle seule une syllabe et se place devant les consonnes b, f, kp, m, v. Par exemple: m̀boŋ (le manioc), m̀fə́g (le sac), m̀kpɑ́mɑ́n (neuf, neuve), ḿmɔ̂ (ce sont eux), m̀vɔ̌d (le poil).

/ǹ/: il est marqué d’un ton et se réalise [un] (chiffre 1). Cette consonne forme à elle seule une syllabe et se place devant les consonnes d, dz, g, k, l, n, ny, s, sy, t, ts, w, y, z. Par exemple: ǹdǐl (le toit), ǹdzín (l’étranger), ǹgɑ́l (l’épouse), ǹkɑd (l’examen), ǹló (la tête), ǹnəm (le cœur), ǹnyɑlɑ (le beau-frère), ǹsəŋ (la cour), ǹsyé (le travailleur), ǹtúm (la canne), ǹtsɑŋ (la gale), ǹwúb (le voleur), ǹyɛ (l’intestin), ǹzízíŋ (l’ennemi).

/ŋ/: sa réalisation se rapproche de certains mots anglais terminés par [-ing] comme sing, talking. L’ewondo ne l’utilise qu’au milieu et en fin de mot. Par exemple: ɑmɑ́ŋ (la joue), ǹtɑ́ŋɑ́n (l’homme blanc).

- Les consonnes complexes

Une consonne complexe est constituée d’une suite de deux ou de trois consonnes simples différentes se réalisant en une seule émission de voix. Elle apparaît au début et au milieu de mot mais, jamais à la fin. Sur le plan théorique, toutes les combinaisons des consonnes complexes sont possibles et constituent un grand ensemble dans lequel l’ewondo choisit des couples de consonnes, à savoir:

/bw/ : bwé (casser)

/by/ : byé (accoucher)

/dw/ : dwé (la paume de main)

/dz/ : dzɑ̌l (le village)

/dzw/ : dzwé (le nez)

/dzy/ : dzyé (l’ongle)

/fw/ : fwé (la nouvelle)

/fy/ : fyɛ́ (la brousse)

/kp/ : okpɑ̌l (la perdrix)

/kw/ : kwésī (le rat palmiste)

/ky/ : kybə (réussir)

/lw/ : ǹlwí (la forge, le forgeron)

/mb/ : təmbə (stagner)

/mgb/ : emgbə́m (le lion)

/mv/ : mvid (la saleté)

/mw/ : mwom (huit)

/my/ : myɑ́l (la lune)

/nd/ : ndómɑ́n (le garçon)

/ndz/ : ndzɑɑg (le bois)

/ng/ : ngɔg (la pierre)

/ny/ : ɑnyu (la bouche)

/sw/ : swád (la chemise)

/sy/ : esyé (travailler)

/ts/ : tsɔ́s (l’église)

/ty/ : tyé (arracher)

/tw/ : twé (la poitrine)

/vw/ : evwɑ̂g (le balai)

/vy/ : vyɑ̌n (le soleil)

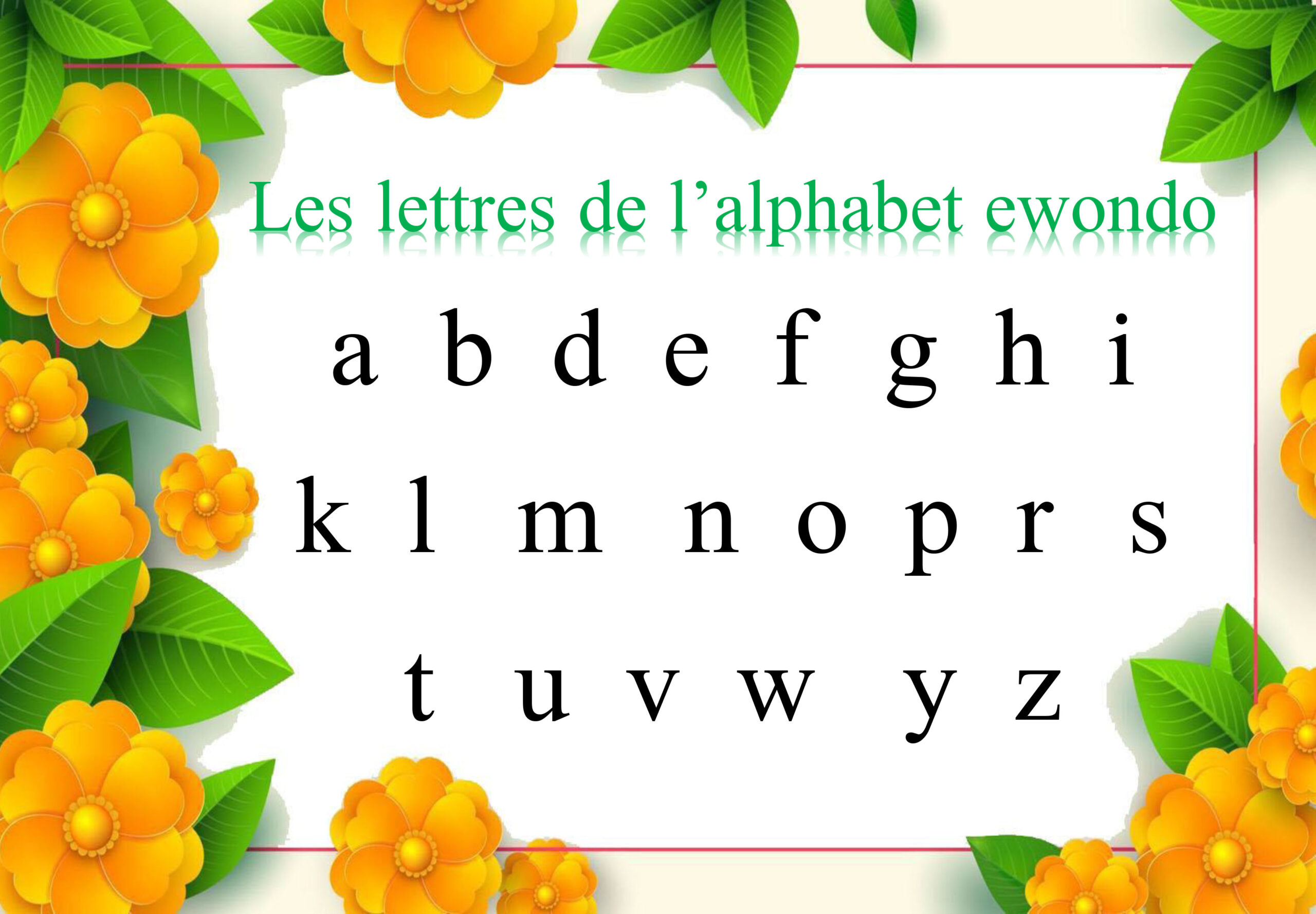

Les lettres de l’alphabet ewondo

Une lettre de l’alphabet est un symbole graphique qui représente un son et qui, avec d’autres lettres, forme les mots d’une langue. Les lettres attestées de l’ewondo sont:

ɑ b d e f g h i k l m n o p r

s t u v w y z

Ces lettres permettent d’avoir un très grand nombre de graphèmes:

a : ɑ, ɑɑ, ɑi, ɑu…

b : b, bw, by

d : d, dw, dz, dzw, dzy

e : e, ə, ɛ, ee, əə, ɛɛ…

f : fw, fy

g : g

h : h

i : i, ii, iɑ, ie…

k : k, kp, kw, ky

l : l, lw

m : m, m̀, ḿ, m̄, mb, mgb, mv, mw, my

n : n, ǹ, ń, n̄, ŋ, nd, ng, ny

o : o, ɔ, oo, ɔɔ, oɑ, oe, ɔɑ, ɔi…

p : p

r : r

s : s, sw, sy

t : ts, ty, tw

u : u, uu, ui, uɑ

v : v, vw, vy

w : w

y : y

z : z

La liste des graphèmes ewondo sera complétée par des voyelles qui portent les tons.