L’alphabet ɓàsàá

L’alphabet que nous enseignons aujourd’hui, est une composition de caractères ou lettres issus du latin et de quelques caractères spécifiques ou supplémentaires. C’est cette composante qu’on a appelée AGLC (Alphabet général des langues camerounaises). L’AGLC est un ensemble de règles orthographiques basé sur l’alphabet latin, mais enrichi de lettres supplémentaires, destiné à uniformiser l’écriture des langues camerounaises. Il provient de l’alphabet des langues bantoues de 1970. L’AGLC a été créé en 1978, et édité par Maurice Tadadjeu et Étienne Sadembouo, testé pendant un an et adopté sous l’égide de l’université de Yaoundé et de la recherche scientifique (ONAREST), avec la participation des linguistes de SIL International. Il est publié à nouveau en 1984. L’Association nationale des commissions de langues camerounaises (ANACLAC) a adopté l’AGLC comme alphabet et son orthographe pour ses travaux en langues camerounaises. C’est donc de cette composante que la langue ɓàsàá tire son alphabet enseigné de nos jours dans des établissements scolaires et autres milieux d’apprentissage de ladite langue.

La transcription du ɓàsàá

Le ɓàsàá est écrit ou transcrit selon deux modes de transcription qui sont: la transcription traditionnelle ou ancienne et la transcription moderne. En ce qui concerne la transcription traditionnelle (ǹlòmbí lítìlà), elle est très ancienne et reconnue de tous. Elle a été mise en œuvre par les premiers missionnaires (catholiques et protestants). Mais en observant l’écriture des différents auteurs, on constate qu’à l’intérieur d’un texte ou des textes, le système orthographique n’est pas uniforme, à l’instar des sons, donnant lieu à des difficultés au niveau de l’écriture, de la lecture et de la compréhension.

Difficulté 1: Un son peu avoir plusieurs productions

Pour ce cas, prenons par exemple les sons /ɛ/;/ŋ/et/ɔ/.

| Alphabet ɓasàá moderne | Écriture protestante | Écriture catholique | Traductions | |

| ɛ | pɛ́lɛ́ | pele | pèlè | le hangar |

| n | ŋ̀ànɛ̀ | ñane | nanè | un dirigeant |

| ɔ | lɔ́p | lop | lòb | la pêche |

En dehors de ces sons, on peut avoir d’autres cas pareils.

Difficulté 2: Deux sons différents ont une même représentation

On le voit avec [kóp] « la poule » et [kòp] « la peau de biche séchée ». Ici c’est le ton qui nous permet de marquer la difference de sens entre ces deux mots.

Difficulté 3: L’absence des tons

L’absence de la transcription tonale oblige le lecteur à lire le texte plusieurs fois pour retrouver le contexte adéquat afin d’avoir une précision des tons des mots. Également, la non-transcription du ton peut provoquer des contresens et des non-sens dans la langue surtout pour celui qui l’apprend natif ou non. C’est face à cela que Pr. Bitjaa Kody, dans Ŋ̀kɔ̀t hɔp, soutiendra que «le ton est l’élément essentiel qui marque la décompte syllabique lorsqu’une personne parle une langue à tons». Ainsi sans les tons, une langue devient difficile à apprendre.

Pour illustrer ces propos, prenons l’exemple du mot sans tons «ɓakeŋ». il prete à confusion puisqu’il n’est pas mis dans une phrase où il acquiert son sens plein. Il pourrait donc signifier soit, « les barreurs de la voie » ou alors, « sorte de guepes ». Mais lorsque les tons y sont marqués, même sans être intégré dans une phrase, on parvient à distinguer ses differents sens. Exemple: ɓáke᷇ŋ « sorte de guepes »; ɓàkéŋ « les barreurs de la voie ».

La transcription moderne ou l’orthographe moderne

Très peu répandue et préconisée par les linguistes camerounais, la transcription moderne (lìtìlà lí yɔ́ndɔ̄) qui s’efforce à compenser les difficultés relevées au niveau de l’orthographe traditionnelle, permet à tout locuteur natif de langue ɓàsàá ou non, de l’écrire et de la lire sans ambiguïté. Ainsi, la transcription moderne tient compte des éléments suivants: les tons de la langue, les voyelles et les consonnes de ladite langue.

- Les tons du ɓàsàá

Dans la langue ɓàsàá, il existe deux types de tons: les tons simples (gwɛ̀mɛ́l bí mákíŋ) et les tons modulés ou complexes (mìmbâgdà mí mákíŋ).

- Les tons simples ou ponctuels (gwɛ̀mɛ́l bí mákíŋ)

Il existe trois tons simples:

- Le ton haut (kíŋ ŋgìí) [á]: kóp (la poule);

- Le ton bas (kíŋ sí) [à]: njàl (la famine);

- Le ton moyen (kíŋ ŋɛ́mkèdé) [ā]: sɔ́sɔ̄ (énorme, gros).

- Les tons modulés ou complexes (mìmbâgdà mí mákíŋ).

Il existe deux tons modulés:

- Le ton modulé haut-bas (kíŋ ŋgìì nì sí). Il est formé du ton haut et du ton bas [â]. Exemple: cǎp (recherche du bois).

- Le ton modulé bas-haut (kíŋ sī nì ŋgìì). Il est formé des tons bas et du ton haut [ǎ]. Exemple: yǐs (l’œil).

NB: pour assurer la cohérence et l’harmonie textuelle, le ton haut n’est pas marqué dans la langue ɓàsàá car il est le plus utilisé.

- Les graphèmes du ɓàsàá

Un graphème est l’élément minimal de l’écrit qui permet de transcrire un phonème (son). Il peut être une lettre seule (ex: « e », « d ») ou un groupe de lettres (ex: « io », « ŋg ») pour représenter un même son. La langue ɓàsàá compte un grand nombre de graphèmes, et leur apprentissage est crucial pour la lecture et l’écriture.

- Les voyelles

L’alphabet de la langue ɓàsàá compte sept voyelles appelées « ɓàkíhɔ̄p ɓá mákédêl » qui sont: a, e, i, o, u, ɛ, ɔ.

Parmi ces voyelles, il en existe quatre qui sont simples: a, e, i, o, u. Et deux qui sont specifiques: ɛ et ɔ. Mais dans l’usage de ces voyelles, nous avons aussi des voyelles longues issues de deux voyelles identiques. Exemple: aa, ee, ii, ɔɔ, etc. et quelques voyelles complexes: oi, oa, iɛ, etc.

- Les voyelles simples

On y retrouve dans la langue ewondo les voyelles brèves et les voyelles brèves spécifiques.

/ɑ/ se réalise [a] comme en français dans les mots bas, ma. Par exemple: kàp (le verbe partager), sál (travailler).

/e/ se réalise [é] comme en français dans le mot été, thé. Par exemple: lép (la rivière); sèp (la sècheresse).

/i/ se réalise [i] comme en français dans le mot nid, mie. Cette voyelle ne se trouve jamais en début du mot à l’écrit. Par exemple: hìsí (la terre), tìtíì (l’image), tísɔ̀n (la ville).

/o/ se prononce [o] comme en français dans les mots dos, peau, saut. Par exemple:jǒl (le nom), sògòp (la brosse à dents).

/u/ se prononce [ou] comme en français dans les mots fou, doux. Cette voyelle n’apparaît jamais au début du mot. Par exemple: súlûk (une variété de fourmi), kúl (la tortue).

- Les voyelles spécifiques

/ɛ/ se réalise [è] comme en français dans le mot père, maire. Cette voyelle ne se trouve jamais au début du mot. Par exemple: lɛ́p (verbe jeter), njɛ̌l (le route).

/ɔ/ se prononce en français dans les mots fort, porc, dort. Cette voyelle n’apparaît jamais au début du mot. Par exemple: kɔ̀p (le crochet), tɔ́ŋ (la corne).

- Les voyelles longues

La voyelle longue est celle qui est réalisée par le redoublement d’une voyelle simple. Le ɓàsàá utilise quelques couples de voyelles longues suivantes:

/ɑɑ/ : bààm (sorte de légumes)

/ee/ : kèè (le furoncle); mǎnkéé (mon frère)

/ɛɛ/ : lɛ́ɛ́gɛ̀ (verbe recevoir) ; lɛ̀gɛ̀ɛ̀ (annoncer)

/ii/ : kíí (pronom interrogatif «quoi »); ɓíínà (se marier)

/oo/ : kòò (le pied); kóòsí (le rat)

/ɔɔ/ : kɔ́ɔ́ (l’escargot); kɔ̀ɔ̀ (la peau)

/uu/ : úú (la nuit); jùú (la nuit).

- Les voyelles complexes

La voyelle complexe est une voyelle longue constituée d’une suite de deux voyelles simples différentes. Le ɓàsàá utilise quelques couples de voyelles complexes suivantes:

/ɑo/ : sáó (le stylo)

/iɑ/ : hìbìɑ̀ (jeu d’argent)

/iɛ/ : ìɛ̂ (l’ombre), bíɛ́ (la bière)

/oɑ/ : màdòá (sorte de légume), lìtóà (la voiture)

/oi/ : nyòí (l’abeille)

/uɑ/ : tùɑ́ (qui ne tranche pas). Exemple: tùá ŋ̀kwádɛ́ (une machette qui ne tranche pas).

- Mes consonnes

- Les consonnes simples

- Les consonnes brèves

/b/: se prononce [b] comme en français dans le mot bonbon. Par exemple: bìkék (les bois)), bààm (sorte de légumes).

/d/: se prononce [d] comme en français dans les mots dé, des. Par exemple:dìíɓɛ̀ (l’obscurité), dìɓâ (le Mango).

À l’oral, /d/ peut se réaliser [r] en initial du mot. Par exemple:[rìlìɓa] (les clés) à l’oral mais « dìlìɓà » à l’écrit.

/f/: se prononce [f] comme en français dans les mots fois, fou. Elle n’existe pas dans la langue. Mais on l’utilise dans le mot emprunté «fâm» (la grande plantation).

/g/: se prononce [g] comme en français dans les mots goût, gai. Par exemple: pàgí (le gorille). Mais à l’oral, on dit pàᴚí; lìŋgág (une dame-jeanne).

Cette consonne n’occupe presque jamais la position initiale du mot. Sauf dans le mot emprunté “gôl”(les goals ou le gardien de buts).

/h/: se prononce comme en français dans les mots hache, haïr. Par exemple: hɑ́ídɛ̀n (le païen), hìlìɓà (les clés).

/k/: se prononce [k] comme en français dans le mot kaki. Par exemple: kɑ̀l (verbe dire), kúsá (le frottoir).

/l/: se prononce [l] comme en français dans les mots là, les. Par exemple: lélè (le vernis à ongles), hìlègé (le commérage), lìlèlá (bercer le bébé).

/m/: se prononce [m] comme en français dans les mots ma, momie. Par exemple: mùt (l’homme), màm (les affaires), lìɓùm (le ventre).

/n/: se prononce [n] comme en français dans les mots noix, nu. Par exemple: ínī (ma mère), nàŋ (le lit); nɔ̌p (la pluie).

/p/: se prononce [p] comme en français dans les mots pot, pas. Par exemple: pós (la bouteille), pɑ̀gɑ̀ (l’Aran).

/s/: se prononce [s] comme en français dans les mots sa, ce. Par exemple: sɑ́l (travailler), sɔ́sɔ̄ (énorme), hìsúsù (un petit visage).

/t/: se prononce [t] comme en français dans les mots ton, tes. Par exemple: tɔ́ŋ (la corne), tóp (verbe percer).

À l’oral, même quand la réalisation s’apparente au son [r] en position finale du mot, on transcrit toujours /t/ à l’écrit. Par exemple: kur (coup de poing) à l’oral. Mais « kut » à l’écrit. [mùr] à l’oral et « mut » à l’écrit.

/w/: se prononce [ouə]. Par exemple: wěy (le miel), wɔ̀ɔ́ (la main), wèdè (la serviette).

/y/: se prononce comme en français dans les mots fille, feuille. Par exemple: yòó (l’igname), yòy (la civette).

- Les consonnes brèves spécifiques

/m̀/: elle est marquée d’un ton bas et se réalise [un] (chiffre 1). Cette consonne forme à elle seule une syllabe et se place devant les consonnes ɓ, p, m. Par exemple: m̀ɓòŋ (le manioc), m̀pék (le sac), m̀ɓɛ̀k (la chute), m̀mìm (le cadavre).

/ǹ/: il est marqué d’un ton bas et se réalise [un] (chiffre 1). Cette consonne forme à elle seule une syllabe et se place devant les consonnes l, s, t, c, y. Par exemple: ǹlàl (le petit fils), ǹsɔ́n (l’agriculture), ǹtát (le gardien), ǹyàgà (la crevette).

/ŋ/: sa réalisation se rapproche de certains mots anglais terminés par [-ing] comme sing, talking. Le ɓàsàá l’utilise en initiale, en médiane et en finale de mot. Par exemple: ŋ̀áŋ (la conversation), tìŋìl (détacher), m̀bòŋ (le manioc), nàŋ (le lit).

/ŋ̀/: Le ɓàsàá l’utilise en initiale de mot et se place devant les consonnes: k, kw, w. Par exemple: ŋ̀kàk (la colonne vertébrale), ŋ̀kwɛ̀l (la communication), ŋ̀wáá (la frontière ou limites).

- Les consonnes complexes

Une consonne complexe est constituée d’une suite de deux ou de trois consonnes simples différentes se réalisant en une seule émission de voix. Elle apparaît au début et au milieu de mot et parfois à la fin de mots. Sur le plan théorique, toutes les combinaisons des consonnes complexes sont possibles et constituent un grand ensemble dans lequel le ɓàsàá choisit des couples de consonnes suivants:

| consonnes complexes | mots en ɓàsàá | traductions |

| mb | mbɔ́mbɔ̀k | le patriarche |

| nd | ndɔ̀k | la têtutesse |

| cw | cwɛ̌ŋ | les hanches |

| gw | gwâl | l’accouchement |

| kw | kwádɛ́ | le coutelas |

| jw | jwɛ̀m | huit |

| nj | njɛ̀l | le chemin |

| ŋg | ŋgǒy | le cochon |

| ŋgw | ŋgwà | l’ami(e) |

| ny | nyɔ̀ɔ́ | le serpent |

| ŋw | ŋwàá | l’épouse |

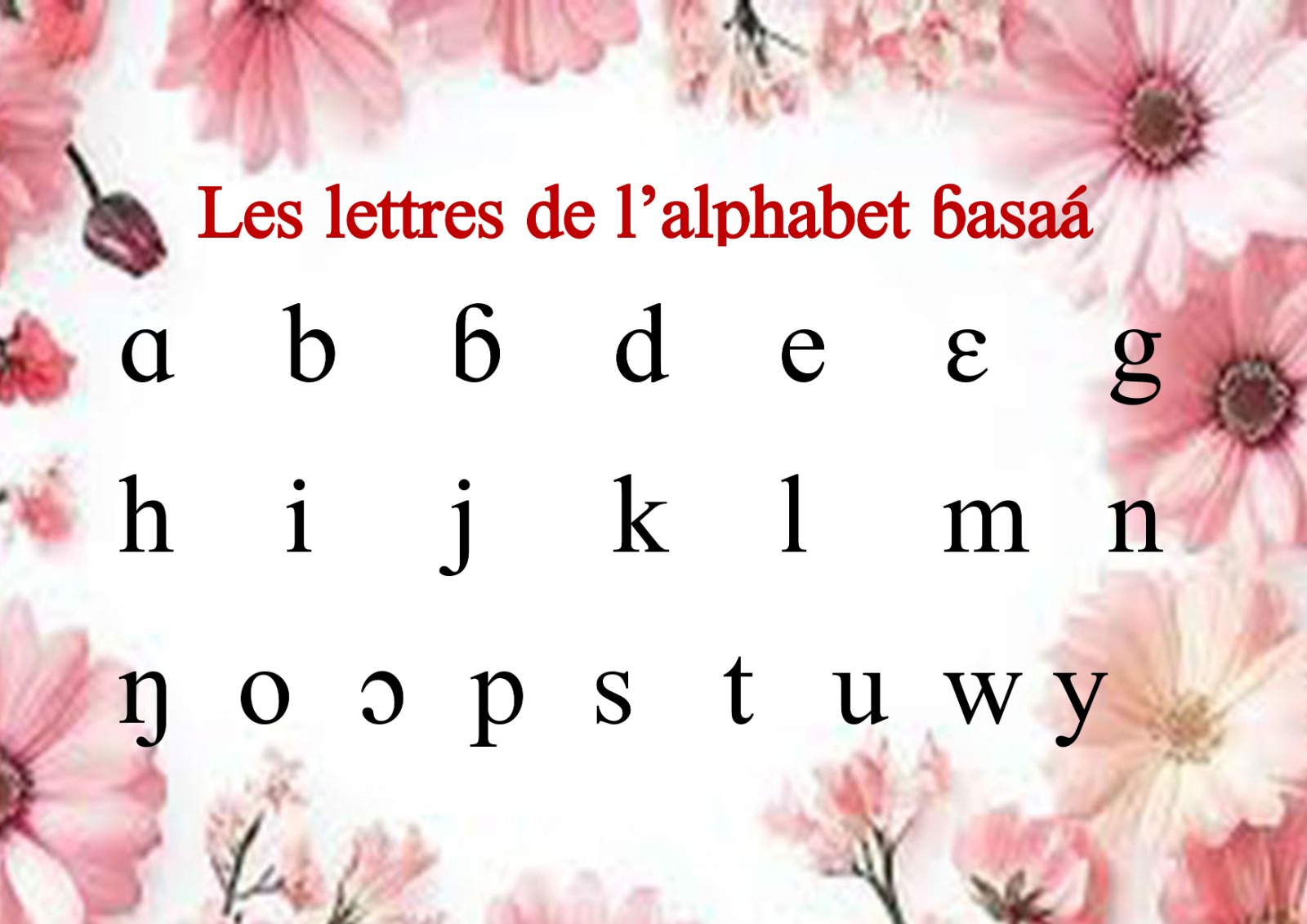

Récapitulatif sur les lettres de l’alphabet ɓàsàá

L’alphabet est un ensemble de lettres utilisées pour écrire une langue. Une lettre de l’alphabet est un symbole graphique qui représente un son et qui, avec d’autres lettres, forme les mots d’une langue. Les lettres attestées du ɓàsàá sont:

ɑ b ɓ d e ɛ g h i j k l m n ŋ

o ɔ p s t u w y

Ces lettres permettent d’avoir un très grand nombre de graphèmes:

- Voyelles

| Voyelles longues | Mots en ɓàsàá | Traductions |

| /ɑɑ/ | bààm | sorte de légumes |

| /ee/ | céélɛ̀ | commissionner |

| /ɛɛ/ | cwɛ̌ŋ | les hanches |

| /ii/ | lìɓíí | le mariage |

| /oo/ | màóó | les oreilles |

| /ɔɔ/ | kɔ̀ɔ̀ | la peau |

| /uu/ | sùùt | le coton |

| Voyelles complexes | Mots en ɓàsàá | Traductions |

| /ɑo/ | sáó | le stylo |

| /iɑ/ | hìbìɑ̀ | le jeu d’argent |

| /iɛ/ | bìɛ̂ | la bière |

| /oɑ/ | lìtóà | la voiture |

| /oi/ | nyòí | l’abeille |

| /uɑ/ | tùɑ́ | qui ne tranche pas |

- Les consonnes

| Consonnes complexes | Mots en ɓàsàá | Traductions |

| mb | mbɔ́mbɔ̀k | le patriarche |

| nd | ndɔ̀k | la têtutesse |

| cw | cwɛ̌ŋ | les hanches |

| gw | gwâl | l’accouchement |

| kw | kwádɛ́ | le coutelas |

| jw | jwɛ̀m | huit |

| nj | njɛ̀l | le chemin |

| ŋg | ŋgǒy | le cochon |

| ŋgw | ŋgwà | l’ami(e) |

| ny | nyɔ̀ɔ́ | le serpent |

| ŋw | ŋwàá | l’épouse |

NB: nous pourrons apporter des modifications sur cette article, si et seulement s’il yaura des évolutions linguistiques au cours des années avenirs car la langue est dynamique et donc, évolue avec le temps.